インターネット基本原則: 近ければ速い。いつも、Solana も。

インターネット基本原則: 近ければ速い。いつも、Solana も。

多くのトレーダーやプロジェクトが「最速の環境」を求めて、まずは平均レイテンシに目を向けます。

確かに平均値は比較の参考にはなりますが、もしあなたが目指しているのが 0 スロットトレード、つまり 200〜400ms 以下の領域だとすれば、それは決して平均レイテンシからは手に入りません。

Solana はグローバルに分散しており、大陸間通信では数百msの遅延が避けられません。

その遅延を含んだ平均レイテンシに注目している限り、本当に必要な速度は一生届かないのです。

実際に勝負が決まるのは、自分のリージョン内での近距離通信における数msの差を詰めていく部分です。

速度の直感を取り戻す

ネットワークを考えるときは、自分が車に乗って移動していると想像してください。出発点は自宅、到着点はオフィスです。近場の移動はシンプルで速く、事故や渋滞のリスクも小さいはずです。

一方、長距離移動は交差点や高速道路、トンネルをいくつも経由し、往復のどこかで混み合うことがあります。インターネットも同じで、遠くのサーバーと通信するほど経由点が増え、往復時間も変動しやすくなります。目的地を近づけることが、最速かつ最安定への最短路です。

平均値では勝てない理由

Solanaはスロットごとにリーダーが交代してブロックを生成するため、その瞬間のリーダーに物理的に近いかどうかが勝負を分けます。リーダーは世界中に分散しており、別大陸に位置するケースも少なくありません。

大陸間の通信はPingでも100msを超え、ストリームでは数百msに膨らみます。

この遅延を含んだ平均値をいくら磨いても、実際の勝負にはつながりません。大陸間のスロットでは物理的に追いつけないからです。

重要なのは平均を追うことではなく、自分のリージョンに集中し、その範囲内での往復を最小化することです。近い距離で数msを争うことこそが、現実に勝ち筋を持つアプローチになります。

参考として、距離と往復の基準感は次のとおりです。

| 距離の目安 | 往復のPing基準感 |

|---|---|

| 同一ネットワーク | 約0.1ms |

| プライベート接続 | 約0.2ms |

| 同一データセンター | 約0.3ms |

| 同一都市 | 約1ms |

| 隣国 | 約5〜10ms |

| 大陸間 | 約100〜300ms |

通信方式での実効遅延はプロトコル処理や維持コストでさらに膨らみます。

| 通信方式 | 遅延の増え方の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| Ping値(理想) | 1倍 | 下限の参考値 |

| POST(単発送信) | 約2〜3倍 | 往復の制御、再送、TLSなど |

| ストリーム通信 | 約5倍 | 継続接続維持、輻輳制御、バッファ |

「近さ」を測る手順

近さは感覚ではなくデータで判断します。まずエポックの現在地を把握します。RPCの getEpochInfo で最新のエポック情報を取得し、経過したスロット数と残りスロット数の目安を掴みます。

続けて getRecentPerformanceSamples から直近の平均スロット時間を推定します。残りスロット数に平均スロット時間を掛ければ、切り替わりまでにおおよそ何秒あるかが読めるため、事前の準備や拠点の切り替え計画が立てやすくなります。

切り替わりが近づいたら、対象範囲のリーダーを getSlotLeaders で取得する準備を開始します。

クラスタのノード一覧は getClusterNodes で確認できるため、得られたリーダー情報とノード情報を突き合わせ、公開IPやGossipアドレスを起点に地理的なスケジュールを推定していきます。

このとき注意したいのは、IPの地理情報は誤差や更新遅れがあり、推定が外れることがある点です。

地図上の当たりを付けたら、必ず各拠点から実際にpingを打って、往復遅延の基礎値を直接測ることをおすすめします。ネットワークは車でのロードトリップに似ていて、単純な距離だけでなく経路の選び方で到着時刻が大きく変わります。

pingはその日の道路状況の混み具合を簡潔に教えてくれる指標です。計測は一度で終わらせず、短い間隔で複数回実行し、中央値で判断するとブレを抑えられます。

こうして得た結果は都度使い捨てにせず、拠点ごとの計測値や対応関係を自分のデータベースに蓄積し、エポック更新のたびに軽量ワーカーで差分更新していくと、日々の運用が安定し、判断も速くなります。

アプリケーションの位置がレイテンシを決める

速度はサーバースペックだけで決まりません。アプリケーションが「どこにいるか」が同等に重要です。

極端な例として、Frankfurt で起きていることを Tokyo から監視するのは不利です。往復のネットワークレイテンシだけで遅れが蓄積し、常に後手に回ります。

各拠点にリソースを用意し、現地で受けて現地で処理を完結させる、または最短経路で次の現地へバイパスする構成が、カバー率と即応性を高めます。

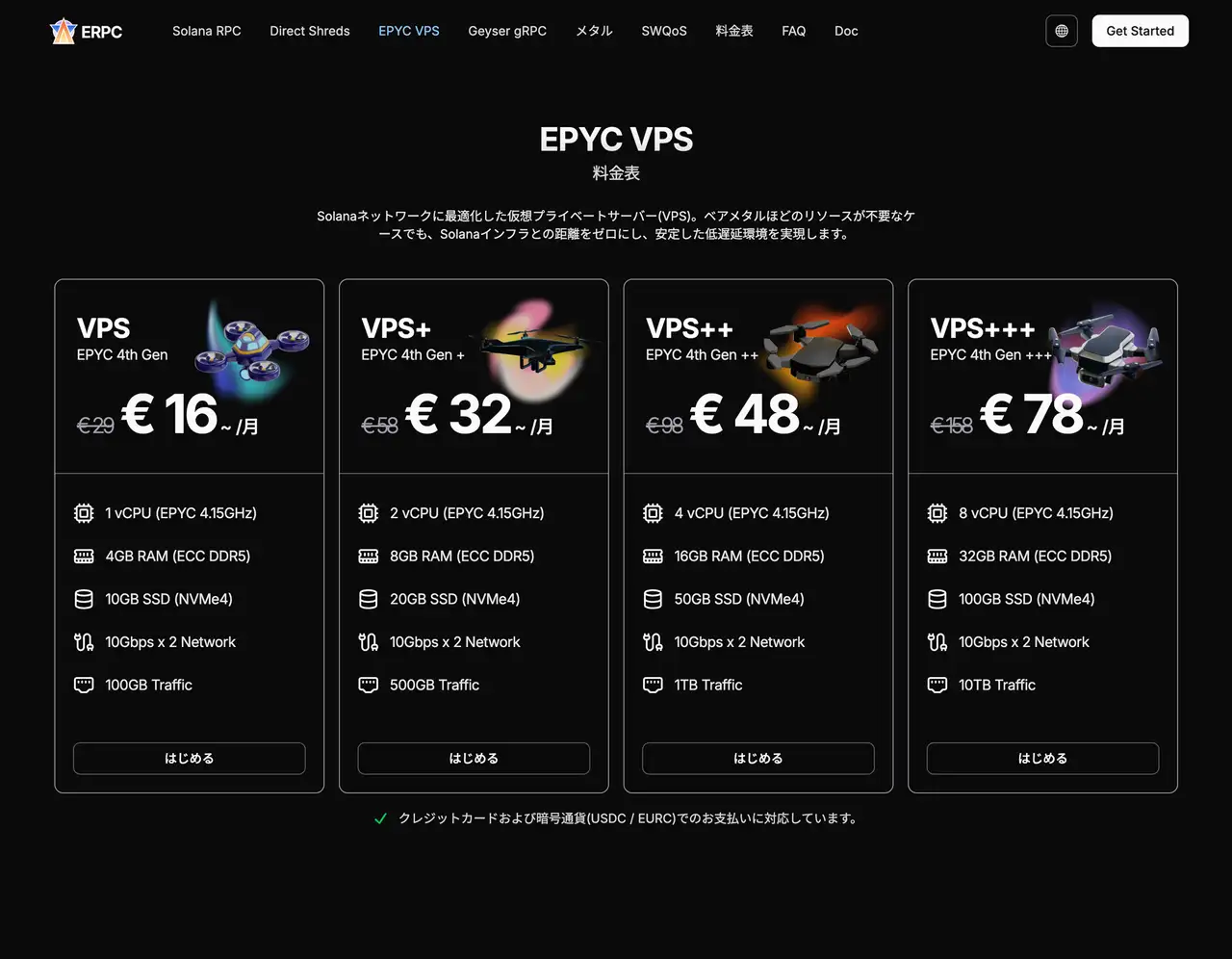

同一ネットワークで動かす VPS

私達の VPS は拠点ごとに Solana 専用エンドポイントと同一ネットワークにデプロイされ、外部ネットワーク通信を削って最短往復を実現します。

リージョン単位で小さく素早く配備でき、1〜2コア規模のワーカーを分散するだけでも、実効レイテンシの削減と取りこぼし耐性の向上に寄与します。

2025年9月新リリース予定「SUPER EPYC VPS」について

今月には最も人気の Frankfurt から、5.7GHz の市場最高クロックスピードを誇るデータセンター向け CPU を活用した「SUPER EPYC VPS」の提供を開始予定です。

最新世代の CPU を VPS 製品に採用する選択は一般的ではないため、入手が難しい限定的な提供となります。最速の VPS を求める用途において有力な選択肢です。

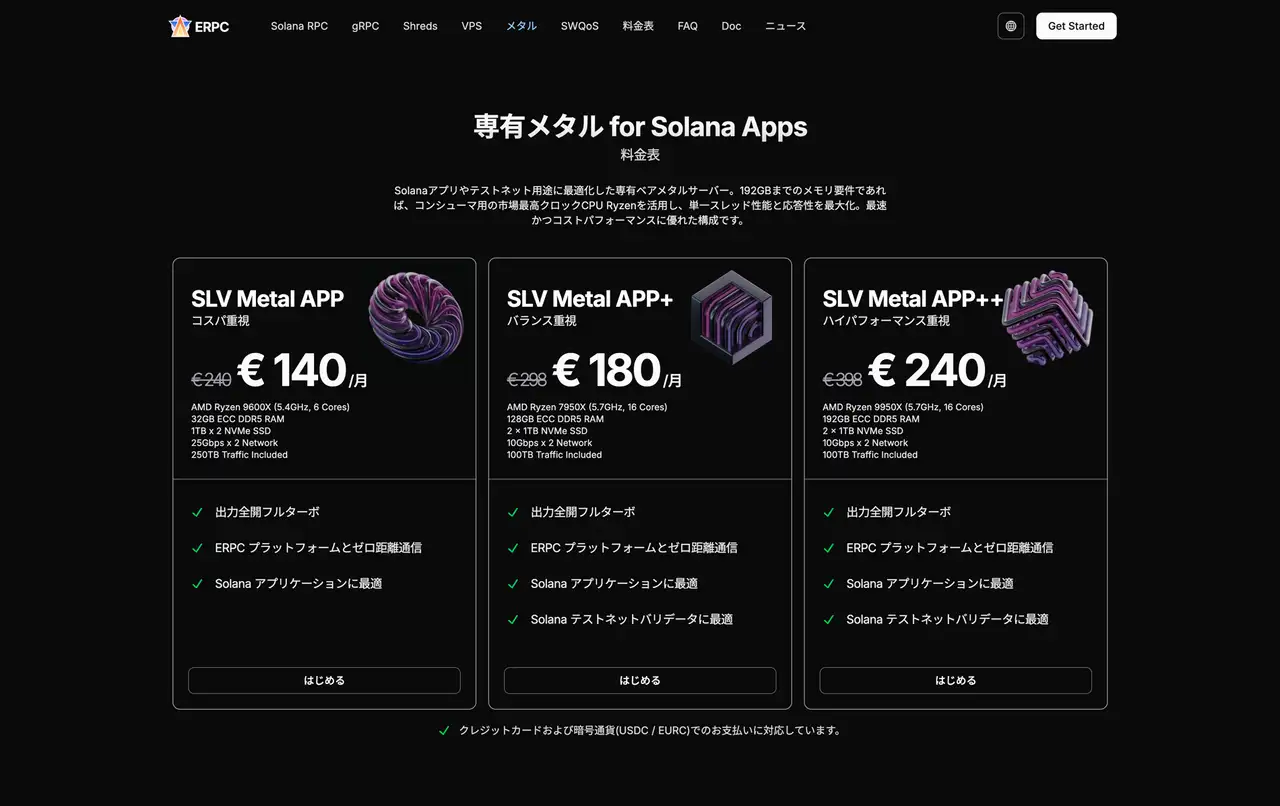

最高品質の最高スピードを狙うならベアメタル

VPS は物理サーバーを分割して使うのに対し、ベアメタルサーバーでは CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク帯域まで全てを専有できます。

これにより、ピークタイムでも高い安定性とスピードを維持しやすく、常に低レイテンシを求める Solana アプリケーションに適しています。

Solana 用途で人気が高いのは、コンシューマ向けながら最高クロックの 5.7GHz を出せる Ryzen のラインナップです。EPYC は仮想化でのオーバーヘッドを削る目的で、Ryzen は仮想化を行わず単体性能を引き上げる目的で設計されています。用途に応じて適切な選択が可能です。

ERPCが解決する課題

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動

- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限

- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ

- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

製品の詳細や無料トライアル、ご利用開始までの流れ、専有構成や在庫のご相談、ウェイトリストへの参加は、Validators DAO 公式 Discord から受け付けています。

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

私達は今後も研究開発を続け、在庫の安定化とラインナップの拡充を進め、より多くのプロジェクトに価値をお届けできるよう努めてまいります。

引き続き何卒よろしくお願いいたします。